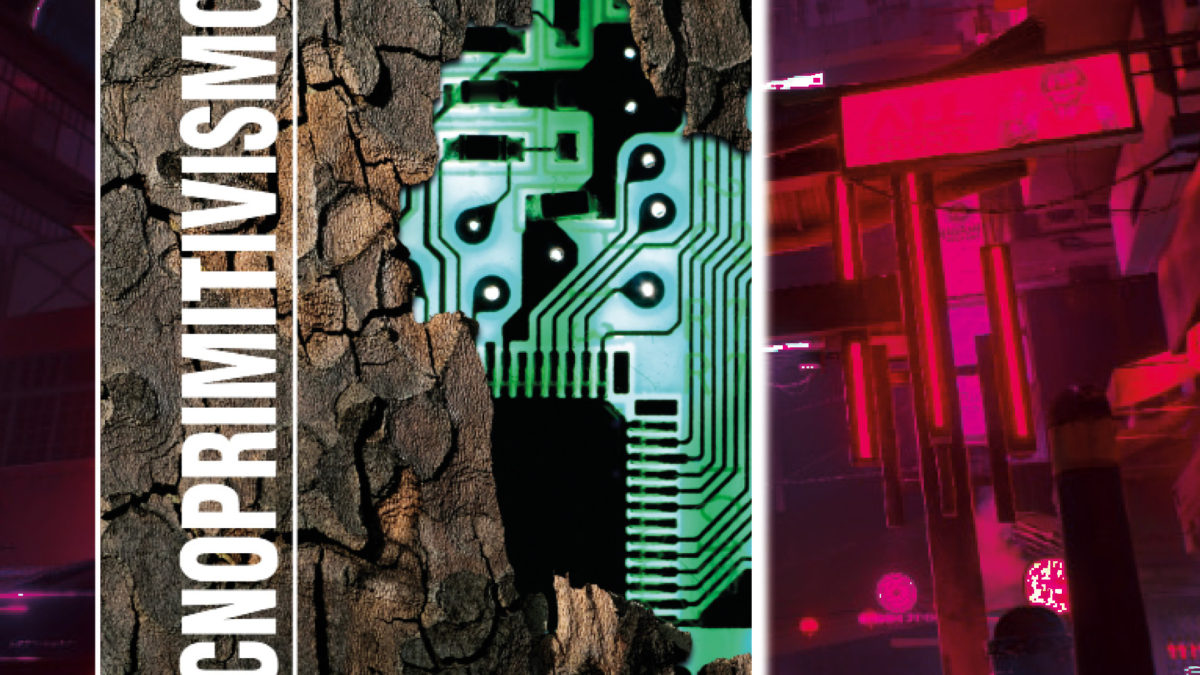

“Tecnoprimitivismo”: la sovranità nel futuro della civiltà tecnologica (recensione)

Recensione tratta da:

“Tecnoprimitivismo”: la sovranità nel futuro della civiltà tecnologica

Roma, 27 mar – Riprendiamo la riflessione sul senso dell’occupazione, continuando a scoprire piccoli testi eretici e sovversivi: “Tecnoprimitivismo” (Polemos editrice) si presenta come un’opera ibrida tra saggio teorico, manifesto politico e riflessione estetica sul futuro della civiltà tecnologica. L’autore – un “militante all’inizio del nuovo millennio” – con un’impostazione che riecheggia il pensiero di autori della “destra eretica” e delle avanguardie filosofiche del XX secolo, indaga il rapporto tra tecnologia e dominio, tra primitivismo e modernità, tra linguaggio e potere.

Tecnoprimitivismo, tra linguaggio e potere

Fin dalle prime pagine emerge un’atmosfera di inquietudine e urgenza: l’autore tratteggia un mondo che ha già oltrepassato il punto di non ritorno dell’informatizzazione globale, in cui il controllo si esercita non più attraverso la forza bruta (come aveva erroneamente creduto Orwell), ma tramite il linguaggio, la simbolizzazione e l’organizzazione cibernetica delle percezioni. Le teorie sociologiche di Luhmann e le intuizioni di Nietzsche sulla morale cristiana come strumento di repressione emergono chiaramente in questa analisi, suggerendo che l’empatia e la comunicazione non siano altro che meccanismi per perpetuare la sottomissione. Dal punto di vista dello stile, il libro alterna passaggi di teoria pura a momenti più visionari e affascinanti. La descrizione delle “città morte“, ad esempio, richiama un’estetica cyberpunk che rimanda tanto a Neuromante di William Gibson quanto alle riflessioni di Jünger sulla modernità come campo di battaglia. L’autore descrive metropoli come Los Angeles, Tokyo e Singapore non come luoghi di vita, ma come spazi senza anima, progettati per dissolvere ogni forma di aggregazione autentica e per assorbire ogni resistenza. Queste città, definite come “bunker” urbani, sono progettate per prevenire ogni insorgenza rivoluzionaria. E proprio su questo passaggio, possiamo ricollegarci al precedente articolo in cui tentavamo di ridefinire il concetto di occupazione.

Le città come “non-luoghi”

Se la città moderna è un “non-luogo” globalizzato, allora l’occupazione deve smettere di essere solo fisica e diventare una presa di potere sulla percezione e sull’infrastruttura stessa della metropoli. Questo significa che non basta occupare un edificio, bisogna ridefinirne la funzione. Una sede bancaria può diventare un tempio della resistenza digitale, un centro commerciale può essere trasformato in una zona franca simbolica, un’infrastruttura di rete può diventare il cuore di una comunità clandestina. La città è costruita per dissolvere il significato? L’occupazione deve riempire di nuovi miti gli spazi anonimi: murales, interventi di arte radicale, modifiche clandestine alle architetture urbane. L’obiettivo è destabilizzare la narrazione del potere. Se la città è ormai un’estensione della rete digitale, allora prendere il controllo delle infrastrutture informatiche equivale a occupare i centri nevralgici del potere. Server indipendenti, reti autonome, zone offline in cui il potere digitale non può entrare. Come abbiamo visto, le T.A.Z. di Hakim Bey si basavano sulla temporaneità: aprire spazi di libertà e dissolverli prima della repressione. Ma in una metropoli iper-controllata, questo approccio rischia di diventare sterile e inefficace. Qui serve una strategia diversa: non basta occupare per un giorno, bisogna trasformare ogni atto di occupazione in una presa di posizione permanente sulla realtà. In questo senso la lezione di Schmitt sulla sovranità diventa ancora più attuale: chi decide sullo stato di eccezione urbano, chi sovverte l’uso di uno spazio, chi impone una nuova narrativa su di esso, sta già esercitando il potere. L’obiettivo non è più solo sottrarre territori, ma ridefinire il concetto stesso di dominio nell’era della città-macchina.

La polis alternativa, tra Locchi e Dune

Qui il pensiero del filosofo romano Giorgio Locchi offre una chiave di lettura ulteriore. Se, come egli afferma, le masse occidentali hanno rinnegato la loro eredità e solo piccole minoranze conservano la memoria di un ordine perduto, allora l’occupazione non può essere un atto di massa, ma deve partire da una minoranza consapevole e strategica. Locchi scrive che “una minoranza, forse anche infima, può sempre arrivare a guidare una massa”: in questo senso, Tecnoprimitivismo ci suggerisce che l’occupazione deve essere prima di tutto un atto di élite, di avanguardia, un’azione che non cerca il consenso immediato ma la costruzione di un nuovo paradigma. L’occupazione così non è più solo un atto fisico, ma una strategia che deve investire il simbolico, l’infrastrutturale, il tecnologico. Se il sistema costruisce metropoli per disgregare la comunità, l’occupazione del futuro dovrà diventare architettura di resistenza: ogni spazio sottratto deve diventare un nodo strategico, una base da cui espandere un nuovo ordine, un frammento di una futura polis alternativa. Per capire questo passaggio, può facilitarci la lettura (o la visione) di Dune di Frank Herbert: in quest’opera sci-fi, il potere non è detenuto da chi governa “ufficialmente”, ma da coloro che comprendono i meccanismi profondi della realtà – che si tratti della manipolazione religiosa delle Bene Gesserit, della visione storica e ecologica dei Fremen o della capacità di Paul Atreides di leggere e piegare il destino. Questa idea si sovrappone perfettamente al pensiero espresso in Tecnoprimitivismo, dove l’occupazione del presente passa attraverso una guerriglia simbolica e infrastrutturale, una strategia che non punta al dominio immediato, ma alla costruzione di un futuro alternativo. Proprio come Paul utilizza la crisi per prendere il potere trasformando Arrakis nel cuore di un nuovo ordine, anche l’occupazione contemporanea deve sfruttare lo stato di eccezione per ridefinire il dominio sulle città-macchina e sull’infosfera. Tuttavia, Herbert avverte anche del pericolo che una minoranza, una volta al potere, possa essere sopraffatta dalla propria creazione – un rischio che anche Tecnoprimitivismo riconosce nel rapporto tra rivoluzione, tecnologia e nuovo ordine.

Oltre la critica, un pensiero strategico

“Tecnoprimitivismo” è un testo che non lascia indifferenti. Chi cerca una semplice critica della società postmoderna potrebbe trovarlo eccessivamente radicale, a tratti esoterico, mentre chi è in cerca di un pensiero strategico per l’era digitale troverà spunti originali e stimolanti. L’opera si muove in bilico tra teoria e pratica, tra passato e futuro, tra distruzione e creazione, offrendo una visione inedita di cosa significhi essere “rivoluzionari” nell’epoca dell’infosfera. In questo senso, il libro non si limita a proporre un’analisi della società tecnologica, ma offre anche una possibile strategia per chi deve agire nelle città-macchina. Se la sfida del futuro si gioca tra minoranza strategica e massa acefala, tra occupazione simbolica e dominio algoritmico, allora il tecnoprimitivismo si propone come un’arma per ridefinire il significato stesso di sovranità nel XXI secolo.

Sergio Filacchioni